YKS手法(YK値)のご紹介

近年、企業の時価総額中に占める無形資産の割合がますます増大しており、無形資産力が盛衰を決する時代であると言っても過言ではありません。無形資産を上手く活用するためにはその価値を的確に評価する必要があります。

もし、無形資産を的確に評価できなければ、効率的な投資やM&Aを行うことは出来ず、また、資産を管理することもできません。これは、単に一企業の競争力だけでなく、日本経済全体の競争力を弱める結果につながる可能性があります。

そこで、弊所では特許権の独自の評価手法

を開発いたしました。

YKS手法では特許群が稼ぐ力を評価し、PQ手法では特許権の金銭的価値を評価いたします。さらに、本ホームページ上でYKS手法を用いた企業特許評価指標 の提供を行っております。

YKS手法とは?

工藤一郎国際特許事務所が独自に開発した特許の価値を測定する手法です。

ここで用いられるデータとして、特許の出願件数や登録件数がよく挙げられますが、これらは必ずしもその企業の技術力を正確に反映するものではありません。

なぜなら、

だからです。

そこで、特許庁が開示しているさまざまなデータの分析・集計処理を行うことで、特許の価値を一件ごとに、なるべく精密にスコアリングできないか?という発想のもとで開発されたのがYKS手法です。

YKS手法には

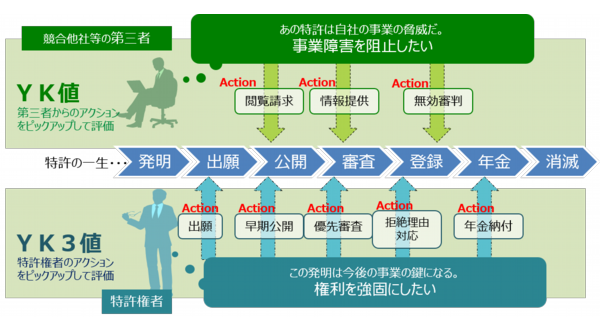

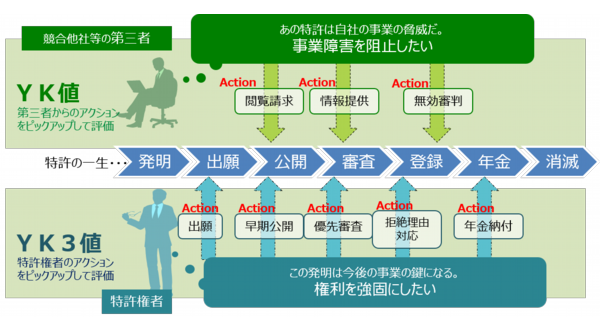

- ◆ 特許技術競争力指標(YK値)

- ◆ 特許投資度指標(YK3値)

があり、これらを単独で、あるいは組み合わせたり、企業ごとに集計したりすることによって、様々な分析が可能になります。

YK値とは?

特許の独占排他性の強さを測定した指標です。

特許の独占排他性

発明を出願し、特許として登録がなされると、特許権者はその発明の実施を独占することができます。

つまり、他の人々は特許権者に承諾なくその発明を使うことが出来なくなります。 これが特許の持つ「独占排他性」(特許法第68条)です。

独占排他性の強さの測定

競合企業にとっては、 「独占排他性」の強い特許は脅威となります。これにより自分の事業活動が制限される危険度が高ければ高いほど、より多くのコストを費やしてこの特許を調査したり、無効にしようとしたりします。

言い換えれば、第三者からの干渉・攻撃(=アクション)が多い特許ほど、 「独占排他性」が強く、事業上価値の高い特許であると言うことになります。

そこで、このような第三者が起こしたアクションのコストを計算すれば、その特許の独占排他性を測定し、その価値を数値化できるのではないか──

このコンセプトから生まれた指標がYK値(特許技術競争力指標)です。

YK3値とは?

特許権者の、特許に対する注力度を測定した指標です。

YK値との視点の違い

YK値が、競合企業などの第三者から見たその特許の価値を測定する指標であるのに対し、YK3値は特許権者本人から見たその特許の価値を測定するものです。

特許権者から見た価値の測定

特許権者は特許に対して、いろいろな行動を起こします。例えば

- ・ 発明を特許とすべく行う「出願」

・ 出願公開をより早期に行うよう、特許庁に求める「早期公開」の請求

・ 発明が特許として登録された後、その維持のために行う「特許維持年金の納付」

などです。

これらの特許権者が行う行為(アクション)を抽出し、そのコストを評価すれば、特許権者がその特許にどれだけの価値を認めているかということを測定できると考えられます。 この考え方により生み出された指標が「YK3値(特許投資度指標)」です。

YK3値は、コストアプローチ的観点から、YK値の補完的役割を果たすものと言えます。

YKS手法の特徴とは?

以下のような特徴が挙げられます。

- 特許の経済的な価値を評価…特許の価値を、技術的に高度であるか?という観点からではなく、事業上、経済的な価値があるか?という観点から評価しています。

- 特許情報のみから作成…財務情報等を用いず、特許情報のみから作成しています。つまり、財務情報等からは読み取れないデータに基づく、新しい視点からの分析を行うものです。

- 特許一件ごとの詳細なデータに基づく評価…特許ごとに第三者のアクション(YK値の場合)または権利者のアクション(YK3値の場合)を、一つずつ抽出してそのコストを集計しているため、緻密な評価が可能です。

- プログラムによる客観的な数値…特許庁発行の情報をプログラムで分析して算出しますので、主観に左右されず、常に客観的な評価が可能です。

- 低コストで特許を群評価可能…コンピュータによる算出であるため、原則的に低コストで算出が可能です。

- YKS手法の活用シーン*

- 特許力の観点から企業の競争力を評価

- 優れた特許を持つM&A対象企業の選定

- 投資、融資決定時の資料

- 特定の技術分野における企業間の特許シェアの分析

- 企業特許戦略の分析・改善

等、様々なシーンでのご活用が考えられます。

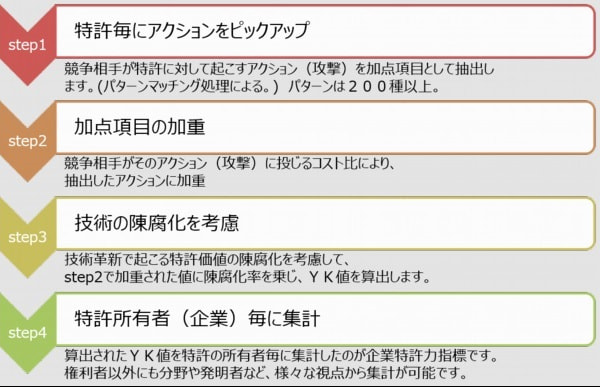

YK値、YK3値の算出フロー

概ね以下の流れで算出されます。

算出プロセスのイメージ

その他の手法

PQ手法

PQ手法は特許の金銭的評価の弱点を克服しました。

特許の寄与率という概念を使わず、客観性を担保しています。

また、特許特有のリスクも客観データから算出しています。

TK手法

TK手法については近日中に掲載の予定です。